Vicenda unica in oltre un millennio di autogoverno veneziano è quella di Marin Falier, nominato doge nel 1354 dopo una lunga carriera di successi brillanti in guerra e in campo diplomatico e decapitato alcuni mesi più tardi per aver cercato di farsi signore della Serenissima, esautorando di fatto le altre magistrature dello Stato (perlomeno questa è la versione storica più comune e accettata, sebbene fonti diverse sostengano che a essere vittima di una congiura ordita da parte dell’oligarchia veneziana fu lui stesso, che voleva ri-ampliare il Maggior Consiglio dopo la “Serrata” di cinquant’anni prima).

Una storia così ricca di pathos (ma anche di chiacchiere e di “si dice”, molto alla veneziana) da diventare elemento letterario nei secoli successivi, per il suo essere una di quelle vicende che a Venezia fondono volentieri i fatti con la leggenda.

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA Una storia così ricca di pathos (ma anche di chiacchiere e di “si dice”, molto alla veneziana) da diventare elemento letterario nei secoli successivi, per il suo essere una di quelle vicende che a Venezia fondono volentieri i fatti con la leggenda.

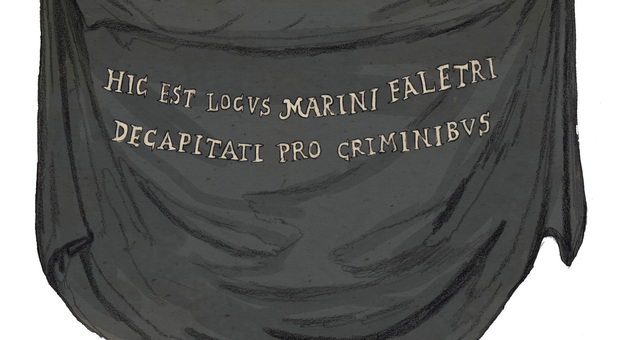

Falier a trent’anni fu uno dei tre capi del Consiglio dei Dieci, creato cinque anni prima a seguito della congiura di Bajamonte Tiepolo del 1310. Figlio di Iacopo Marin del ramo dei Santi Apostoli e di Beriola Loredan, non si hanno notizie precise sul giorno preciso della sua nascita, avvenuta nel 1274. Fu eletto doge nel 1354 mentre si trovava all’estero, e quando – arrivato che fu a San Marco – scese dalla gondola, transitò tra le due grandi colonne della Piazzetta, dove avvenivano le esecuzioni capitali. Un gesto che fu considerato dai presenti di cattivo auspicio (“che fo un malissimo augurio”, scrive Marin Sanudo nei suoi “Diari”). Anche Francesco Petrarca scrisse in una lettera come il doge si fosse presentato “Sinistro pede palatium ingressus”. Presagi di quanto gli sarebbe accaduto di lì a pochi mesi. La storia spiega come all’origine della congiura ordita dal doge vi fosse la natura ambiziosa del Falier; ma la leggenda (o meglio, la mitizzazione di parte dei fatti storici) parla invece di una vicenda di donne e di onore offeso. Tutto sarebbe accaduto nel corso del ricevimento organizzato per festeggiare l’elezione, al quale partecipò anche un giovane patrizio, Michele Steno, che fu cacciato per aver importunato una damigella della dogaressa Lodovica Gradenigo. Lo Steno si vendicò lasciando sulla sedia del doge un biglietto con questi versi: “Marin Falier da la bela mujer, / altri la galde [godono], lu la mantien” (oppure, secondo un’altra versione, “la mugièr del doxe Falier / la se fa fotter per so piaxer!”). Ne nacque una questione con gravissimi sviluppi politici; il doge tramò contro lo Stato perché ritenne che l’offesa non fosse stata punita adeguatamente (oltre a un mese di carcere, Steno fu condannato a cento lire d’ammenda e a essere battuto con una coda di volpe; ovvero a essere punito simbolicamente. Ciò non gli impedì di diventare doge lui stesso 45 anni dopo quell’episodio, nel 1400). Marin Falier fu decapitato il 17 aprile 1355 sulla scalinata di Palazzo Ducale. Al popolo riunito in Piazzetta fu mostrato lo spadone insanguinato del boia: “Vardé tuti! L’è stà fata giustizia del traditor!”. Nella sepoltura la testa gli fu messa tra le gambe a perenne ricordo dell’onta procurata: sempre Petrarca, nella medesima lettera, scrisse che l’avvenimento doveva servire da lezione ai dogi a venire, che avrebbero così imparato a essere “le guide e non i padroni dello Stato. Che dico le guide? Unicamente gli onorati servitori della Repubblica”. Nel salone del Maggior Consiglio, a Palazzo Ducale, tra i ritratti dei primi 76 dogi succedutisi alla guida della Serenissima (furono in totale 120, tra il 697 e il 1797), quello di Marin Falier è rappresentato come un grande drappo nero, su cui sta scritto: “Hic est locus Marini Faletri decapitati pro criminibus”; qualcuno, all’epoca, aveva anche proposto un ritratto «quod caput pendeat incisum ad colum», col capo tagliato e appeso al collo. Di chi ha tradito la Repubblica, invece, non doveva essere conservato nemmeno il ricordo dell’immagine. Si dice anche che, per cancellare completamente la memoria del doge, la Repubblica raccolse e rifuse tutte le monete coniate durante il suo dogato. La verità risiede invece – più probabilmente – nel fatto che il suo dogado fu decisamente breve, all’incirca sette mesi.