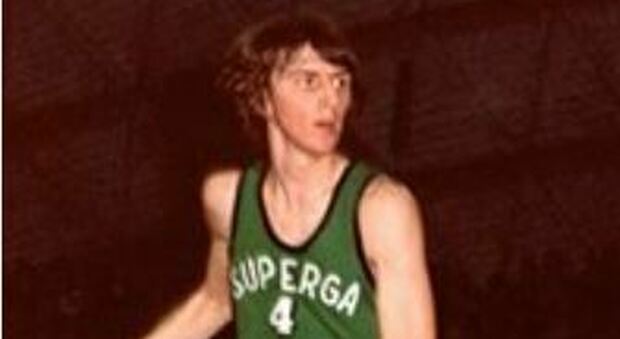

Lo chiamavano "piovra" per via di quelle braccia lunghe e dinoccolate che in campo arrivavano dappertutto, soprattutto a canestro. Perchè Andrea Forti, a 18 anni, era già un top player in Italia e di dubbi ce n'erano davvero pochi. Anzi nessuno. Sembrava costruito col meccano, filiforme come pochi, dagli angoli spigolosi con un profilo altrettanto netto e marcato. E cambiando l'ultimo aggettivo in verbo, marcato lo era sempre dagli avversari che però non riuscivano mai o quasi a trovare tempi e misure giuste per limitare quel terribile ragazzino.

Andrea Forti allora era per tutti...uno di noi. Uno dei tanti figli del boom economico, classe 62, nato in una città senza luci e giostre nel periodo forse di maggior devastazione edilizia, quando Mestre sembrava un monolite di cemento o meglio ancora quello scuro sgabuzzino dove ci ficchi dentro un po' di tutto, alla rinfusa, senza cura. Ma quella città così grigia e immersa nei fumi di Marghera aveva paradossalmente un'anima candida, le migliaia di ragazzi che ci vivevano ogni santo giorno sentendosi spesso dire dai foresti e soprattutto da chi abitava al di là del ponte che Mestre era la città più brutta del mondo.

Ed era indubbiamente vero.

LA CITTA' ALLORA

Forti era un po' lo specchio di quella città: non era bello da vedere ma dentro aveva qualcosa di speciale. Frequentava il Gramsci (poi il Parini) e si divertiva a giocare a basket con gli amici nel campetto della parrocchia. Diventò presto l'orgoglio di un'intera generazione, ciò che negli States chiamano pride. Insomma, se c'è un giocatore a Mestre che ha favorito nel tempo lo spirito di aggregazione diventando una specie di icona, beh quello è indubbiamente Andrea Forti.

Il 29 marzo del 1981, dopo aver messo davvero paura allo straordinario Billy Milano di Mike D'Antoni nei quarti dei playoff al PalaLido, si guadagnò una foto emblematica su Superbasket: Andrea contro la corazzata di Peterson e sotto la dicitura Mamma, mi vogliono portar via la palla. Ma non ci riusciva nessuno, e quella palla sapeva sempre dove finire. Quel giorno al Palalido c'era anche Sandro Gamba, ct allora della Nazionale. Lo incrociai mentre stavo guadagnando l'uscita. Stava chiacchierando con Cesare Rubini, guru dell'Olimpia. Io ragazzino mi faccio coraggio e con la sfrontatezza di quegli anni...lo blocco. Coach che aspetta a portare Andrea in Nazionale? gli dico. Quando diventerà un playmaker lo farò mi rispose dandomi un buffetto sulla guancia.

Era Forti e forte per davvero. Dicono che un tempo era più facile perchè gli stranieri erano solo due e per un giovane italiano emergere non era difficile. Ma è meno di mezza verità. Perchè allora il basket in Italia era il migliore al Mondo dopo l'Nba e per guadagnarti il rispetto di un intero sistema non bastava giocare...dovevi giocare bene, molto bene. E non erano in tantissimi a farlo. Forti sì, anche perchè attorno a sè aveva degli ottimi maestri anche se spesso il docente sembrava lui. Una vita nel pallone perchè Andrea Forti, dopo aver riposto l'arancia in soffitta, si è messo a fare, e sono passati più di 20 anni, l'agente di giocatori. Vive a Livorno dove suo figlio tenta di imitarlo ma la piovra non ha perso un briciolo della sua mestrinità e lo si avverte quando parla...

PROVA D'AMORE

«E' vero. A Livorno tutti mi dicono che è come se avessi lasciato Mestre solo ieri perchè di toscano, specie quando parlo, non ho davvero nulla - racconta Forti - E questo forse vuol dire qualcosa. Ogni tanto torno a Mestre perchè qui ci sono le mie radici, i miei ricordi, tanti amici. La mia città insomma. E' un amore nato già quando ero adolescente. Ti dico una cosa che magari già sai. Avevo credo 13 o 14 anni, giocavo a Mestre e quando si trattò di passare alla Reyer, credo Allievi e allenata da Messina, tutti i miei compagni lo fecero. Tutti fuorchè io e Zacchello. Allora per me non esisteva passare alla Reyer. Mi sentivo mestrino e nella mia testa l'avrei tradita se fossi passato al di là del ponte. E in qualche modo la scelta mi ripagò».

Esordio in serie A a 15 anni contro la Brill Cagliari nella Vidal di Zamarin e a 18 nella Superga di Mangano eri già un leader. E' inimmaginabile pensare una cosa del genere nel basket attuale. Solo perchè allora di stranieri ce n'erano solo due o lo spieghi in un altro modo?

«Sicuramente il minor numero di stranieri aiutava i giovani a inserirsi ma se non eri buono...non emergevi comunque. La mia idea? Ora c'è poca voglia di rischiare da parte delle società, a prescindere che il budget sia alto o basso. Bisognerebbe dare più fiducia ai giovani, farli giocare, costruire un roster magari con 4 o 5 ragazzi da lanciare andando poi a prendere, compatibilmente con le possibilità, 4 buoni stranieri, ma realmente buoni, non come tanti che vedi adesso giocare in Italia».

Quarant'anni fa i giovani buoni crescevano un po' dappertutto. A Mestre e Venezia si giocava ovunque. Si giocava nei patronati ma anche a casa perchè ognuno si fabbricava il proprio canestro fissandolo al muro o all'armadio, con la palla che martellava il pavimento e con i vicini che sistematicamente ti suonavano il campanello per lamentarsi.

«Verissimo. Lo facevo anch'io come tanti. In sostanza Mestre era un enorme playground. Giocavo dalla mattina alla sera, lo facevano tutti ed è per questo che la città ha prodotto in quel periodo tanti giocatori, alcuni buonissimi. C'era uno spirito di competizione tra noi fortissimo. Tutti assieme...ma attenzione, anche no. Mi spiego. Ogni quartiere aveva il suo campetto, il suo playground. Chi era di Marghera giocava a Marghera, chi era di Campalto giocava a Campalto, chi era della Gazzera giocava alla Gazzera. E via così...Favaro, Villaggio San Marco, Cipressina e tanti altri. Il mio preferito era quello che sorgeva in via Aleardi, che per me era il più competitivo, il più agonisticamente cattivo. Quello che più di ogni altro assomigliava a quelli statunitensi. Mi piaceva giocare lì».

E ricordi come funzionava?

«Certo che ricordo, come fosse oggi. C'erano tanti giovani assiepati a bordo campo come fosse l'Holcombe Rucker Park di New York. Un'atmosfera incredibile, adrenalina a mille. Se dico che tanti si impegnavano più lì che negli allenamenti ufficiali con la propria squadra, non è una bugia. E a volte finiva pure male. Perchè nessuno, dico nessuno voleva perdere e allora...».

E statunitense lo diventò davvero il playground di via Aleardi quando un giorno ci mise piede Darryl Dawkins, il baby gorilla della Nba, fu per tutti quei ragazzi un giorno davvero indimenticabile.

Meno indimenticabile invece fu il rapporto tra Forti e la Nazionale. O sbaglio?

«Eh...a un certo punto volevano trasformarmi in play. E' vera la storia di Gamba, lo confermo. Ma non funzionò. In guardia poi dovevo vedermela con tre giocatori come Roberto Premier, Antonello Riva ed Enrico Gilardi...non tre qualsiasi. Senza contare allora che Meo Sacchetti giocava un po' ovunque, Capisci che la concorrenza era tanta».

Tra Mestre e Livorno, nel 1982 hai vissuto l'esperienza di Treviso con Dado Lombardi. Che ricordo hai?

«Fu un momento di passaggio diciamo. Dado era un coach preparato, energico e molto ma molto superstizioso. Ogni tanto, prima delle partite, ci invitava a casa sua a fare quelle che chiamano sedute spiritiche per sapere se avrebbe vinto o perso questa o quella partita. Era fatto così».

Torniamo al presente. Da agente, il Covid quanto ha inciso nella tua attività?

«La verità? Pochissimo se non niente. Vero, molte società hanno abbassato il loro budget ma il costo dei giocatori non è cambiato. E' rimasto lo stesso. Quindi per me, a livello di dinamiche e di numeri, non è cambiato nulla».

A proposito di mercato, ci racconti come è andata la storia di Fontecchio che dopo Bologna doveva finire alla Reyer?

«Beh è facile. Allora io ero il suo agente e in pratica la Reyer mi aveva già spedito il contratto per l'acquisto del giocatore. Semplicemente Livio Proli si inserì nella trattativa è andò a Bologna a parlare con Fontecchio convincendolo a giocare per l'Olimpia Milano. Ma doveva finire alla Reyer quell'anno. Andò così».