Ha la voce cavernosa, arrochita da una vita da leader carismatico, e da pastore di uomini. E l’accento caldo e strascicato del profondissimo Sud, Louisiana per l’esattezza. Larry Wright si racconta nella redazione del Messaggero, e ci sembra di essere gli adolescenti Huckleberry Finn e Tom Sawyer, su una zattera lungo il Mississippi e fumando sigari di straforo, che incantati ascoltano vecchie storie del fiume, e di una vita sul parquet. L’uomo che fece impazzire Roma, trascinando il Banco allo scudetto 1983 e alla Coppa dei Campioni 1984, non ci ha dimenticato affatto, e figurarsi noi, lui: due anni formidabili (più un ritorno meno felice nel 1987), le vittorie e la gloria imperitura, anche se non furono due stagioni lisce come l’olio.

Larry oggi ha 68 anni, quattro figli, nove nipoti, un’esistenza appagata a casa sua, a Monroe, dove è diventato amministratore e preside di high school, oltre che insegnante di basket e di vita. Ma appena vede Roma, stavolta dopo 17 anni di assenza, gli si spalanca il cuore: «Mi commuovo, ho pianto anche l’altro giorno in Campidoglio, a rivedere i ragazzi della squadra, Fulvio, Stefano, Enrico, loro sono come fratelli per me, e l’affetto che ancora tanta gente mi dimostra: basta un “come stai, Larry?” e io mi sciolgo. Penso a Roma ogni giorno della mia vita, qui ho trovato una famiglia. Non vi dimenticherò mai».

È qui insieme a Pierluigi Marzorati, ex avversario e amico da tanti anni («Ma il basket deve essere questo: avversari, poi amici»), e a Davide Timò, il figlio di Eliseo che fu presidente del Bancoroma dei trionfi. E ci racconta che tutto iniziò da un piatto di pastasciutta, a Monroe, estate 1982: «Avevo vinto nel 1978 il titolo Nba con Washington, poi a Detroit non era andata bene, ero finito a fare partitelle nel mio playground. Arriva Valerio Bianchini, mi dice che vuole parlarmi di Italia, io che non ero mai stato fuori dagli Usa. Lo invito a casa, e mia moglie gli cucina... un piatto di spaghetti. Mi spiegò che a Roma serviva la mia mentalità, la mia abitudine a vincere, il mio dare tutto in allenamento, e dovevo giocare un po’ play un po’ guardia, a seconda delle fasi della partita. Avrei dovuto essere la guida di un gruppo di giocatori promettenti, ma senza la mentalità vincente. Capii che Valerio, davvero un grande coach, aveva una fame incredibile, poi aveva già vinto in Italia. Così saltai sull’aereo e venni. Dicevano che ero il re di Roma insieme a Falcao, ma non mi sono mai sentito un re, piuttosto uno venuto a offrire la sua leadership, e che si divertiva un mondo. La gente mi fece sentire che ero parte di qualcosa, e quei sentimenti sono rimasti».

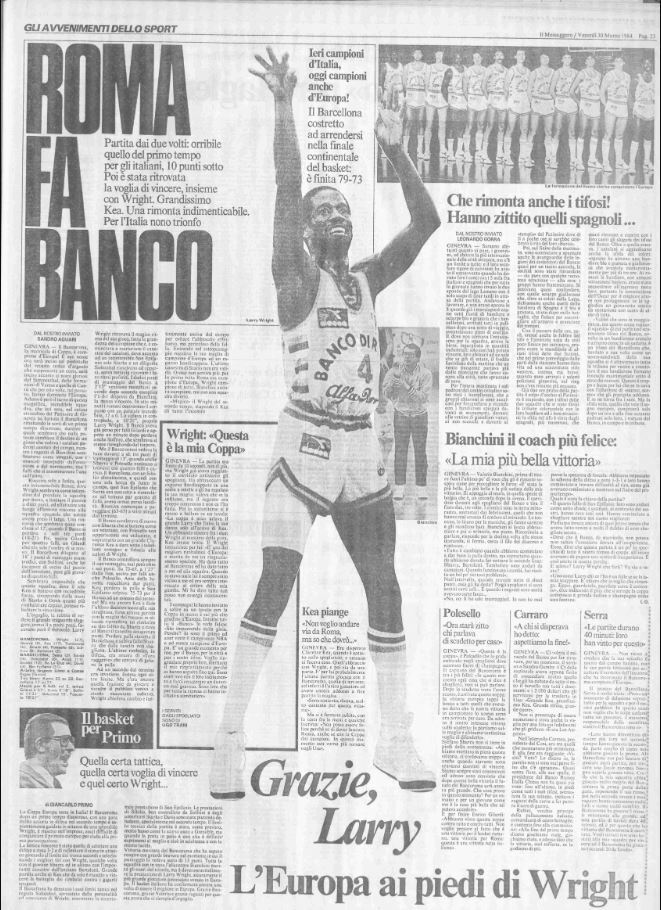

A proposito di spaghetti, lui e Clarence Kea ne erano talmente ghiotti che ormai al ristorante chiamavano semplicemente lo schema: un “2” con indice e medio, e la porzione arrivava doppia. Larry viveva all’Olgiata: «Bel posto, ma lontano dal centro e dai compagni. Purtroppo non ho mai capito bene il Raccordo Anulare e i suoi svincoli, mi sono perso spesso, anche dopo che avevamo già vinto lo scudetto...». Contavano altre cose, per Larry, sesto di nove figli, la povertà e la fatica del vivere conosciuti subito, e i fratelli più grandi che giocavano a football, e lui che per stargli dietro si impegnava allo stremo, ma perdeva sempre, finché passò al basket, ma intanto aveva imparato i fondamentali: «Puoi vincere e perdere, ma l’importante è lottare e non mollare mai, e non aver paura di niente, mi diceva mio fratello. Te lo devi ricordare in ogni momento quando le cose si fanno difficili, fuori e dentro il campo. Così me lo sono ricordato nelle finali scudetto 1983 contro Milano, o a Ginevra, finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona, quando andammo negli spogliatoi sotto di 10 punti».

(foto Luca Bonaccorso/Ag. Toiati)

Poi accaddero alcune cose: «La prima: Mike Davis del Barça, ex giocatore di Roma, mi si avvicina e sfotte: mi sa che stasera dovrai rinunciare al tuo fucking bonus per la vittoria... Mi infurio, e sento una grande scossa. Entro nello spogliatoio, eravamo nervosi e frustrati, Bianchini urlava ma non sapeva trovare le parole giuste: mi chiede di farlo, del resto non era la prima volta. E io parlai ai ragazzi, molti dei quali romani: noi siamo Roma, Roma! E mi toccavo il cuore. Non dobbiamo avere paura. Possiamo vincere ancora. Credete in me. Chiesi a Kea e a Polesello di prendere tutti i rimbalzi e di darmi la palla... Così abbiamo rimontato, e vinto. E non potete capire la mia soddisfazione alla fine: guardavo i ragazzi e sapevo di aver dato loro qualcosa, di aver influenzato la loro vita in positivo, di averli fatti crescere come giocatori e come uomini. C’è qualcosa di meglio?».

In Italia aveva trovato grandi avversari, magari non al livello di quelli dell’Nba («I migliori che ho affrontato: Larry Bird, Magic Johnson, Jabbar e Doctor J»), ma erano forti lo stesso: «Bianchini mi disse che i più bravi nel mio ruolo erano Marzorati e D’Antoni, e che per vincere dovevo battere loro. Secondo me era più forte Marzorati, era più completo di D’Antoni: poi Mike aveva gente fenomenale intorno, come Meneghin che era uno da Nba, e poi quando difendeva chiamava quella zona 1-3-1 che era una croce... La potevi battere solo col tiro da fuori, mio o di Gilardi, o col contropiede».

In Nba, non ha dubbi si chi sia il migliore: «Nikola Jokic, del resto è stato Mvp per tre anni di fila. È fenomenale, 2.11 e sa fare tutto, sembra Bird e Magic insieme. Certo, adesso i guadagni sono ben diversi. Pensate che io prendevo 125mila dollari all’anno, il massimo era Jabbar che ne prendeva 700mila... Ora una riserva Nba prende 10 milioni, lo scorso anno Lebron James ne ha incassati più di 100». Ma Larry non ha rimpianti: «Nessuno. Ho giocato a basket, l’ho amato, ho vinto in Usa e in Europa, dove ho dimostrato che ero ancora un giocatore. Poi ho una bellissima famiglia, ho insegnato basket, continuo a vivere con i ragazzi nelle scuole, e sono ragazzi di tutti i tipi eh, anche pieni di problemi. Ma i giovani bisogna capirli, entrare dentro di loro. Alcuni miei colleghi presidi li puniscono e basta, ma sono quelli che non vengono dallo sport. Lo sport insegna il valore dell’amicizia e delle persone. Tu non sai cosa succede in casa di quel ragazzo, magari cose che poi determinano certi suoi comportamenti. Devi capirli, i giovani, e soprattutto non li devi mai abbandonare. Perché se c’è anche una sola possibilità su un milione che abbiano successo nella vita, la devi far sopravvivere. Questo è quello che ho imparato, e che provo a insegnare tutti i giorni».