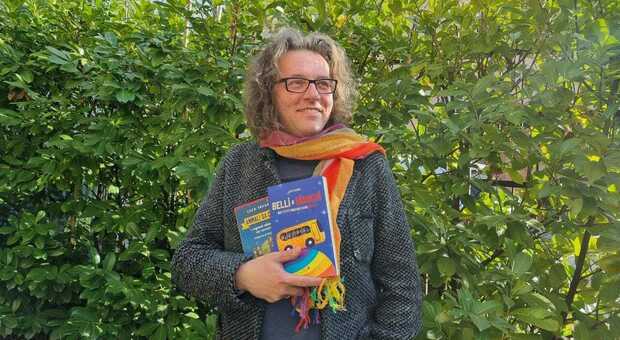

PADOVA - «Vivo a Padova, a 1.800 chilometri da Kiev e a 1.600 da Lampedusa. E continuo a chiedermi: si trova proprio in mezzo a questa forbice di 200 chilometri il confine che divide i vicini e i lontani? I degni dagli indegni? I profughi veri da quelli falsi?». Luca Favarin, ormai non più "don" ma "solo" educatore che si occupa di inclusione di giovani in situazione di disagio con la Cooperativa Percorso Vita onlus, è partito da questa considerazione per scrivere il libro "Belli e bianchi. Non tutti i profughi sono uguali" (Edizioni San Paolo), uscito la settimana scorsa, prende le mosse dal suo osservatorio, cioè dalle attività che ha avviato per dare lavoro a ragazzi che fuggono dalla guerra e dalla povertà, stigmatizzate però da vescovo e Diocesi che le hanno ritenute "imprenditoriali" e poco consone a un sacerdote. Ma anche se è arrivata la sospensione a divinis, e ora Favarin è in attesa di esser riportato allo stato laicale, non ha cambiato la sua vita a servizio degli ultimi, come testimoniano le pagine che ha scritto con trasporto e rifacendosi al Vangelo. «Si tratta di un volume - evidenzia - che si interroga sulle contraddizioni di un'Europa che aiuta alcuni e respinge altri, che difende la pace ma vende armi da guerra, che integra chi poi rimanda indietro, ed emargina chi invece resta.

I temi del libro

Il libro corre su un doppio piano, disarticolato e veloce, in certi momenti quasi frenetico, riportando con racconti, testimonianze di guerra fatti direttamente dai migranti. «E in questo "pendolo" che oscilla da una parte all'altra in modo stressante, perché uno degli obiettivi del volume è proprio creare stress - prosegue l'autore - mi soffermo sul fatto che sono identici violenza, sofferenza, dolore, e persino il modo di raccontare il proprio Paese: in pratica l'africano e l'ucraino narrano le medesime esperienze, e analogo è persino il modo in cui avvengono le fughe, in quanto allontanandosi sia il migrante nella barca, che il profugo in corriera, hanno il medesimo sguardo nostalgico verso la loro terra». E a quale conclusione arriva? «Che per noi è molto più facile accogliere il secondo, che non il primo. Sono dinamiche psicologiche, forse per le somiglianze che abbiamo con lui, o per il "razzismo quotidiano" che emerge nella vita di tutti i giorni, che ci portano a creare relazioni con chi ci è più simile». Infine il libro affronta il tema del pacifismo. «Oggi è in crisi - conclude Favarin - negli anni Novanta mobilitava le masse con le campagne per il disarmo, mentre adesso anche chi si considera pacifista non è contrario alle armi: ma un conto è la pace, un altro la "non guerra". Essere dalla parte degli oppressi non significa alimentare conflitti, odio e violenza. E sempre da osservatore chiedo: il popolo ucraino che ha ricevuto solidarietà dal tutto il mondo, sarà capace di coniugarla in un linguaggio pacifico, e non di vendetta e cattiveria?».